La peste est venue d’Egypte : mythe ou réalité ?

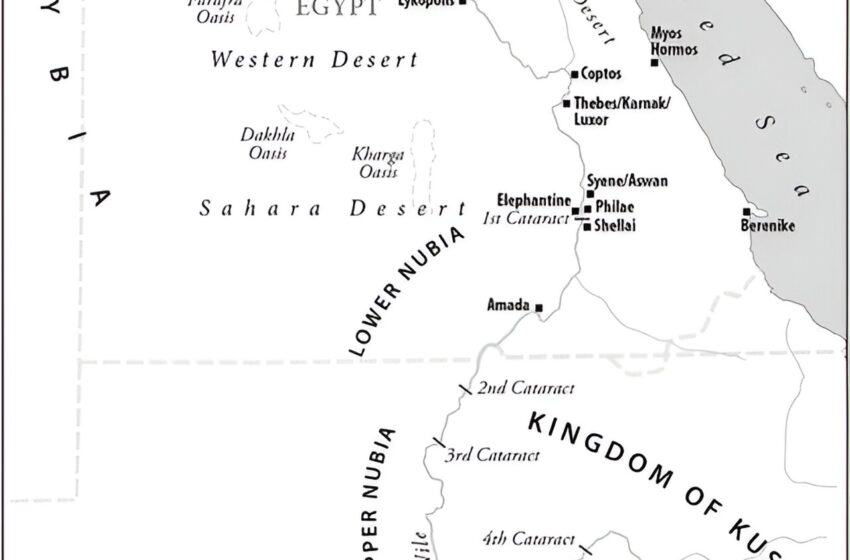

L'Égypte et l'Afrique du Nord-Est dans l'Antiquité, avec des frontières géographiques modernes. Crédit: Le Journal d'Histoire Interdisciplinaire (2023). DOI : 10.1162/jinh_a_01977

De nombreux rapports de l’Antiquité sur les épidémies de peste mentionnent l’Égypte comme la source des pestes qui ont atteint la Méditerranée. Mais était-ce vraiment le cas ? Des chercheurs de l'Université de Bâle mènent une analyse critique des anciennes preuves écrites et documentaires combinées à des découvertes archéogénétiques pour ajouter un peu de contexte à la vision traditionnelle.

Yeux rouges et enflammés, mauvaise haleine, fièvre, convulsions violentes, furoncles et cloques sur tout le corps : ces symptômes et d'autres sont mentionnés par l'historien Thucydide à propos de la « peste d'Athènes », qui a duré de 430 à 426 avant notre ère. Il soupçonne que l'épidémie est originaire d'Ethiopie.

“Cette zone ne doit pas être confondue avec le pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Éthiopie, mais était un terme plus général utilisé à l'époque pour désigner la région située au sud de l'Égypte”, explique le professeur Sabine Huebner, professeur d'histoire ancienne à l'université. de Bâle.

Les récits contemporains suggèrent que des épidémies ultérieures en Méditerranée ont également commencé en Égypte et en Éthiopie, comme la peste d'Antonin, la peste de Cyprien et la peste de Justinien, qui ont ravagé le monde antique entre le deuxième et le sixième siècle.

Les papyrus apportent de nouvelles informations

L’Égypte était-elle réellement une porte d’entrée pour la propagation d’agents pathogènes en Méditerranée ? Sabine Huebner et le Dr Brandon McDonald, postdoctorants, voulaient en savoir plus. Dans le cadre d'un projet soutenu par le Fonds national suisse, ils ont recherché dans toutes les sources disponibles de l'Antiquité, en particulier les papyrus, des informations sur les épidémies associées à l'Égypte. Ils ont récemment publié leurs conclusions dans le Journal d'histoire interdisciplinaire.

Dans le cas de la peste Justinianique (541 à 544 CE), ils ont trouvé diverses références à l'épidémie ayant d'abord atteint le monde méditerranéen en Égypte avant de se propager dans la mer. Mais les choses étaient plutôt différentes avec la peste d'Antonin (165 à au moins 180 EC) et la peste cyprien (251 à 270 EC). “Il n'existe aucune preuve claire que ces deux épidémies se soient propagées depuis l'Afrique”, estime Sabine Huebner.

Une plateforme de transport comme catalyseur

Bien qu’il ne soit pas possible de prouver que l’Égypte est responsable dans tous les cas, les éléments de preuve suggèrent que l’Égypte a effectivement facilité la propagation de certaines maladies infectieuses en Méditerranée.

Comme l'explique Sabine Huebner : « Il existe des rapports crédibles rédigés par des auteurs médicaux de l'époque romaine qui décrivent des épidémies qui étaient très probablement de la peste bubonique au début de l'époque romaine en Libye, en Égypte et en Syrie. » Plusieurs facteurs en jeu ont favorisé à la fois l’émergence et la propagation d’agents pathogènes.

Le commerce était l’un des principaux moteurs de la propagation rapide et à grande échelle des maladies. Pendant des siècles, l’Égypte a été le « grenier de Rome », cultivant et exportant des céréales en abondance. Les marchandises en provenance d’Afrique centrale et d’Asie du Sud atteignaient la mer Méditerranée via le Nil et la mer Rouge. Ils étaient ensuite chargés sur des navires dans les ports égyptiens d'Alexandrie et de Péluse. Cela a rassemblé des personnes de différentes régions.

Les agents pathogènes avaient également tendance à se développer le long du Nil plutôt que dans le climat désertique chaud et sec, où il y avait moins d’hôtes pour les virus et les bactéries.

“Les changements climatiques ont également été bénéfiques à l'émergence et à la propagation des épidémies”, explique le co-auteur Brandon McDonald. L’étude montre qu’une crue plus modérée du Nil, voire aucune inondation, pourrait avoir entraîné de mauvaises récoltes et une pénurie alimentaire, ce qui a probablement entraîné une malnutrition des populations. Cela aurait pu créer des conditions favorables à l’apparition de maladies.

“Les changements climatiques eux-mêmes ont un effet important sur les vecteurs de maladies tels que les puces et les moustiques”, explique McDonald. Il peut donc y avoir un lien entre le changement climatique et l’apparition d’épidémies anciennes, mais les interactions spécifiques doivent être étudiées plus en détail.

Des études archéogénétiques complémentaires sont actuellement menées dans le cadre du projet susmentionné. Ils fournissent de nouvelles informations sur les agents pathogènes du monde antique et sur les sociétés touchées. Les études peuvent également contribuer à notre compréhension de l’évolution des agents pathogènes et de l’épidémiologie dans le temps et dans l’espace.

Le modèle de Thucydide

Alors pourquoi les récits grecs et romains mentionnent-ils l'Égypte et l'Éthiopie comme l'origine des épidémies si ce n'était pas le cas ?

Sabine Huebner déclare : « D'une part, l'idée de l'Égypte comme berceau des épidémies est ancrée dans la tradition ; les sociétés voisines telles que les Hittites, les Israélites et les Grecs considéraient l'Égypte comme imprégnée de maladies. Descriptions de ces épidémies dans les sources hittites ou égyptiennes ou dans l'Ancien Testament font penser à la variole ou à la peste bubonique.”

Et de son côté, Thucydide a contribué à jeter les bases du maintien de cette perception. “Ses récits sont devenus dans une certaine mesure un topos littéraire”, explique Huebner.

“En tant qu'historien de la guerre du Péloponnèse, Thucydide a établi de nouvelles normes en termes de style et de manière de mener l'historiographie. Cela a fait de lui un modèle pour de nombreux historiens ultérieurs.”

Les auteurs ultérieurs se sont alignés sur la célèbre description de la peste d'Athènes par Thucydide dans leurs descriptions d'événements pathologiques dont ils ont eux-mêmes été victimes, reprenant l'origine de l'épidémie qu'il a racontée de manière si vivante.

Plus d'information:

Sabine R. Huebner et al, L'Égypte comme porte d'entrée pour le passage d'agents pathogènes dans la Méditerranée antique, Le Journal d'Histoire Interdisciplinaire (2023). DOI : 10.1162/jinh_a_01977

Fourni par l'Université de Bâle

Citation: La peste est venue d'Egypte : Mythe ou réalité ? (12 décembre 2023) récupéré le 12 décembre 2023 sur

Ce document est soumis au droit d'auteur. En dehors de toute utilisation équitable à des fins d'étude ou de recherche privée, aucune partie ne peut être reproduite sans autorisation écrite. Le contenu est fourni seulement pour information.