La chlamydia peut s’installer dans l’intestin, révèlent des expériences sur des organoïdes

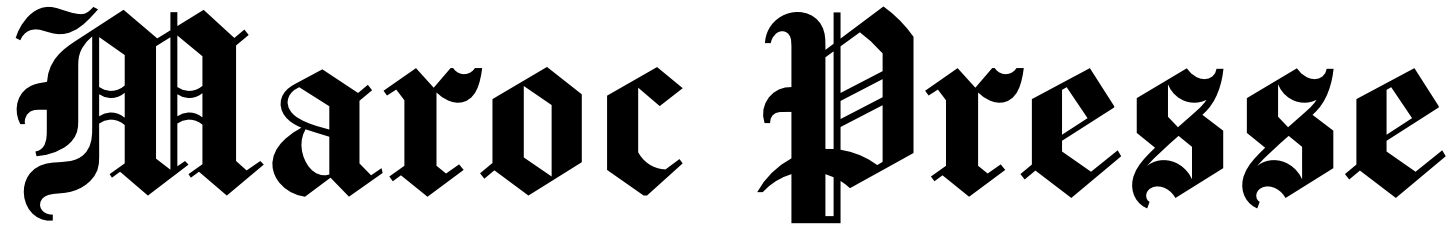

Coloration par immunofluorescence de cellules gastriques humaines cultivées dans une microplaque et infectées par Chlamydia trachomatis. Bleu : noyaux cellulaires, vert : C. trachomatis, gris : actine. Crédit : Pargev Hovhannisyan / Université de Würzburg

Les personnes infectées par la chlamydia peuvent transmettre cette bactérie à d’autres personnes lors de rapports sexuels non protégés. Les agents pathogènes ne provoquent généralement aucun symptôme, ou seulement des symptômes légers au début, tels que des démangeaisons au niveau du vagin, du pénis ou de l’anus. Si l’infection est détectée, elle peut être facilement traitée avec des antibiotiques. Si cela n’est pas fait, la bactérie peut provoquer de graves problèmes, notamment la stérilité et le cancer.

La pratique clinique quotidienne connaît un phénomène qui peut se produire après un traitement antibiotique réussi : lorsque des personnes déjà traitées consultent leur médecin pour une nouvelle infection à chlamydia, elles sont souvent infectées par exactement les mêmes souches de bactéries que l’infection précédente.

« Il est donc raisonnable de supposer que les bactéries trouvent une niche dans le corps où elles ne sont pas encore vulnérables, qu’elles y forment un réservoir permanent et peuvent redevenir actives plus tard », explique le professeur Thomas Rudel, expert en chlamydia et directeur de la chaire de microbiologie au Biocentre de l’Université Julius-Maximilians (JMU) de Würzburg en Bavière, en Allemagne.

C’est ce qu’on appelle la persistance. C’est problématique car la chlamydia qui persiste dans l’organisme devient de plus en plus résistante aux antibiotiques au fil du temps.

Organoïdes intestinaux infectés expérimentalement par la chlamydia

Dans quelle niche les bactéries se développent-elles ? Des expériences sur des modèles de souris ont montré que la chlamydia peut persister dans l’intestin des animaux. Chez l’homme aussi, les bactéries semblent s’installer précisément à cet endroit.

C’est ce que rapporte un article des groupes de recherche de Rudel et Sina Bartfeld dans la revue Pathogènes PLOSLa professeure Bartfeld a travaillé à la JMU jusqu’en 2021 ; elle dirige aujourd’hui le département de biotechnologie médicale de l’Université technique de Berlin.

Les chercheurs ont identifié l’intestin comme une niche à l’aide d’organes artificiels de format miniature, appelés organoïdes. Il s’agit de structures fabriquées en laboratoire à partir de cellules intestinales humaines, dont la structure et la fonction sont très similaires à celles de l’organe modèle.

Les équipes de Würzburg et de Berlin ont tenté d’infecter les organoïdes intestinaux avec la chlamydia. Elles ont découvert que la couche cellulaire interne des organoïdes est très résistante aux bactéries : les agents pathogènes ne peuvent y pénétrer que si l’épithélium cellulaire est endommagé. Du côté du sang, en revanche, la chlamydia est capable d’infecter très efficacement.

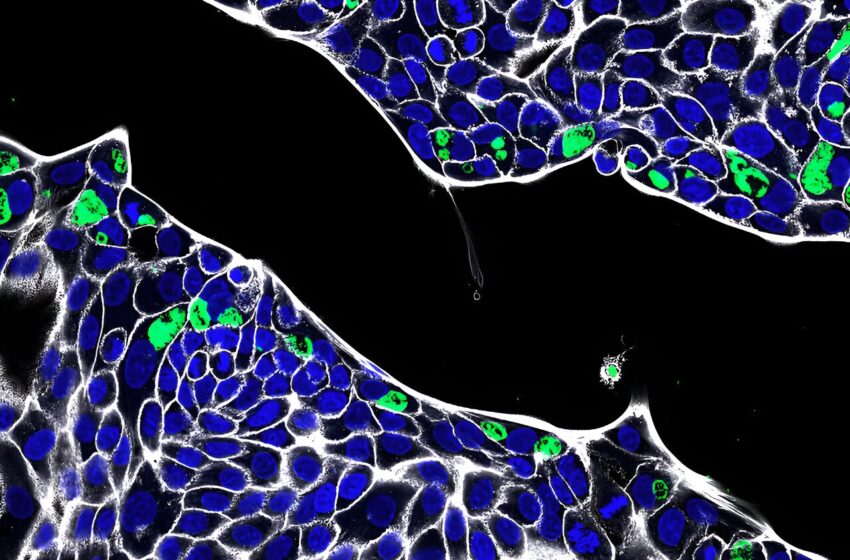

« Dans ce cas, nous avons trouvé à plusieurs reprises des formes persistantes de bactéries, qui peuvent être clairement identifiées par leur forme typique au microscope électronique », explique le chercheur de JMU Pargev Hovhannisyan, premier auteur de la publication.

Image obtenue par microscopie électronique de cellules intestinales humaines infectées par Chlamydia trachomatis et abritant des formes morphologiquement différentes de chlamydia. Crédit : Pargev Hovhannisyan / Université de Würzburg

Des études cliniques et des expériences supplémentaires doivent suivre

Transférée dans l’organisme humain, l’infection à chlamydia, qui persiste ensuite, ne peut que difficilement se produire par la voie intestinale, mais très facilement par la voie sanguine. Il reste toutefois à confirmer si cela se produit réellement dans le corps humain dans le cadre d’études cliniques, précise Rudel.

La prochaine étape pour Rudel et Bartfeld consiste à déterminer si la chlamydia sélectionne certains types de cellules pour sa persistance, ce qui n’est pas une tâche facile, car l’intestin est constitué de centaines de types de cellules différents. Mais peut-être que des facteurs provenant des tissus environnants sont également à l’origine de la persistance. Ces détails et d’autres doivent maintenant être étudiés.

Plus d’informations :

Pargev Hovhannisyan et al., L’infection d’organoïdes humains soutient une niche intestinale pour Chlamydia trachomatis, Pathogènes PLOS (2024). DOI : 10.1371/journal.ppat.1012144

Fourni par Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Citation:La chlamydia peut s’installer dans l’intestin, révèlent des expériences sur des organoïdes (2024, 23 août) récupéré le 23 août 2024 à partir de

Ce document est soumis au droit d’auteur. En dehors de toute utilisation équitable à des fins d’étude ou de recherche privée, aucune partie ne peut être reproduite sans autorisation écrite. Le contenu est fourni à titre d’information uniquement.